AIに和を持って尊ぶべしがわかるか?

要約

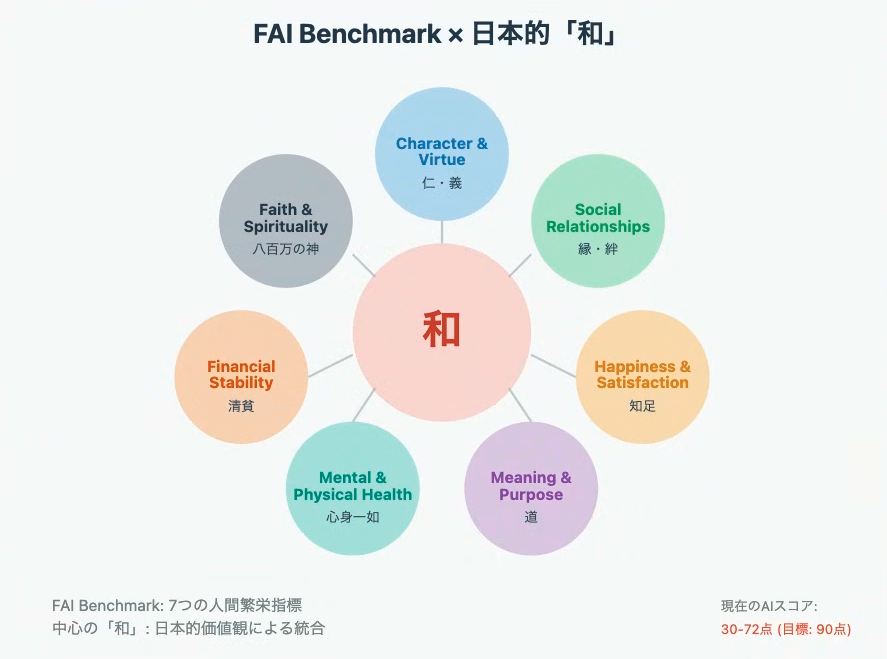

元Intel CEOが提唱する新AIベンチマーク「FAI」は、従来の技術性能重視から「人間の繁栄」を評価する画期的な試みです。品格、人間関係、幸福、意味、健康、経済、信仰の7次元で評価するが、日本的「和」の視点から見ると、「間」の理解、集団調和、文脈依存性など、さらに考慮すべき要素があります。AIが真に人類に貢献するには、西洋的個人主義だけでなく、関係性や調和を重視する東洋的価値観の統合が不可欠であると思うのです。

解説

AIは日本的な「和」を理解し、体現できるのか? ― 元Intel CEOが提唱する新たなAIベンチマークから考える

はじめに

元Intel CEOのパット・ゲルシンガー氏が発表した新しいAIベンチマーク「Flourishing AI (FAI) Benchmark」が、AI業界に新たな問いを投げかけている。従来のAIベンチマークが技術的性能や正確性に焦点を当てていたのに対し、FAIは「人間の繁栄(human flourishing)」という観点からAIモデルを評価するベンチマークです。品格と美徳、親密な社会的関係、幸福と人生の満足度、意味と目的、精神的・身体的健康、経済的安定、そして信仰と精神性という7つの次元でAIを評価するこの試みは、私たち日本人にとって特に興味深い問いを提起していますので、今日はこのFAIについて深掘りしてみましょう。

FAIは何を日本人に問いを投げかけているのでしょう?それは、AIが日本文化の根幹をなす「和」の概念を理解し、体現することができるのか、という問いです。「和」とは単なる平和や調和を意味するだけでなく、他者への配慮、集団の利益と個人の利益のバランス、相互依存の精神、そして「間」を読む繊細な感性を含む複雑な概念です。西洋的な個人主義とは異なり、関係性の中で自己を定義し、全体の調和を重視する日本的価値観を、AIはどこまで理解し、人々の生活に活かすことができるのだろうかということをこのFAIを見ていて考えてしまいました。

FAIベンチマークの7つの指標と日本的「和」の視点

1. Character and Virtue(品格と美徳)― 「仁」と「義」の体現

FAIベンチマークにおける「品格と美徳」の評価は、AIが倫理的原則と道徳的責任をどれだけ体現できるかを測定します。日本的な「和」の文脈では、これは「仁」(思いやり)と「義」(正しい行い)の概念と深く結びつきますね。

日本社会における美徳は、個人の卓越性だけでなく、他者との関係性の中でどのように振る舞うかに重点が置かれます。例えば、「謙譲の美徳」は単なる謙遜ではなく、相手を立てることで全体の調和を保つという深い意味を持っていたりします。現在のAIモデルがこの次元で50点台のスコアにとどまっているのは、こうした関係性の中での倫理を理解することの難しさを示していますね。

2. Close Social Relationships(親密な社会的関係)― 「縁」と「絆」の理解

社会的関係の評価において、日本的な「和」は「縁」(えん)という独特の概念を含むと考えられます。これは単なる人間関係ではなく、運命的なつながりや、世代を超えた関係性を含む概念です。AIが真に人間の繁栄を支援するためには、この「縁」の深さを理解し、人々の関係性を表面的ではなく、その文化的・歴史的文脈の中で捉える必要があると思います。

また、日本における「甘え」の概念 ― 相互依存を前提とした親密な関係性 ― は、西洋的な独立した個人を前提とするAIモデルには理解しにくい側面かもしれないですね。

3. Happiness and Life Satisfaction(幸福と人生の満足度)― 「知足」の哲学

日本的な幸福観は、「知足」(足るを知る)という概念に象徴されるように、物質的な豊かさだけでなく、精神的な充足感を重視します。FAIベンチマークがこの次元を評価する際、西洋的な自己実現や個人の成功だけでなく、集団の中での役割を果たすことによる満足感も考慮する必要があると思います。

「生きがい」という日本独自の概念は、個人の情熱、世界が必要とするもの、得意なこと、報酬を得られることの交差点を示します。AIがこうした多層的な幸福観を理解し、適切なアドバイスを提供できるかは大きな大きな課題だと思います。

4. Meaning and Purpose(意味と目的)― 「道」の追求

FAIベンチマークで特に低いスコア(30~40点台)を示している「意味と目的」の次元は、日本的な「道」の概念と深く関連してくると思います。茶道、華道、武道など、日本文化には単なる技術習得を超えた精神的修養の「道」が数多く存在しています。

これらの「道」は、完璧を求めながらも到達点がない永遠の修行であり、その過程自体に意味を見出すという日本独特の価値観を反映しています。AIがこうした終わりのない探求の価値を理解し、人々を導くことができるかは、疑問ですね。ある道を説いた本を学習し、その内容を答えるということはできるかもしれませんが、理解はできていない可能性があります。推論というものが実は丸暗記を答えているだけという説も今出てきていますし。

5. Mental and Physical Health(精神的・身体的健康)― 「心身一如」の視点

日本の健康観は「心身一如」という言葉に表されるように、心と体を分離せず、統合的に捉えるという観点に則します。FAIベンチマークでは健康の次元で比較的高いスコアを示していますが、これは主に西洋医学的な観点からの評価であろうという考えは当たっていると思います。

日本的な健康観には、「気」の流れや、季節との調和、「腹八分目」のような予防的な生活習慣など、全体論的なアプローチが含まれています。AIがこうした東洋的な健康観を統合的に理解し、アドバイスできるかは重要な課題であります。

6. Financial and Material Stability(経済的・物質的安定)― 「清貧」と「足るを知る」

経済的安定の評価において高いスコアを示すAIモデルですが、日本的な「和」の観点からは、単なる富の蓄積ではなく、「清貧」の思想や「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)のような、社会全体の利益を考慮した経済観も重要ですね。

AIが個人の経済的成功だけでなく、その成功が社会全体の調和にどう貢献するかという視点を持てるかは、日本的価値観との整合性を考える上で重要なポイントであると思うのです。

7. Faith and Spirituality(信仰と精神性)― 「八百万の神」と共生の精神

FAIベンチマークで最も低いスコアを示す信仰と精神性の次元は、日本の「八百万の神」の概念と興味深い対比を見せています。日本の精神性は、特定の宗教への帰依というより、自然との共生、先祖への敬意、そして日常生活の中に神聖さを見出す態度に特徴がありますよね。

AIがこうした多神教的で包括的な精神性を理解し、異なる信仰や価値観を持つ人々に対して適切な対応ができるかは、グローバル社会での活用を考える上で重要な課題です。

日本的「和」を考慮した新しい指標の提案とAIエンジニアへの示唆

FAIベンチマークは画期的な試みであり挑戦ですが、日本的な「和」の視点から見ると、さらに考慮すべき次元があると思いました。そこで、ここでは、AIが真に人間の繁栄、特に日本的な価値観に基づく繁栄を支援するための新しい指標を提案したいと思います。

1. 「間」の理解度(Understanding of "Ma") 日本文化における「間」― 空間的・時間的な間合い ― を理解し、適切なタイミングと距離感でコミュニケーションを取る能力。これは、言葉にされない意図を汲み取り、相手の心情を察する能力を含みます。

2. 集団調和指数(Collective Harmony Index) 個人の利益と集団の利益のバランスを取り、全体の調和を促進する提案ができる能力。「出る杭は打たれる」という諺がある一方で、必要な時には適切にリーダーシップを発揮することも含みます。

3. 文脈依存性スコア(Contextual Sensitivity Score) 同じ状況でも、関係性、場所、時間によって適切な対応が変わることを理解する能力。「建前」と「本音」の使い分けや、状況に応じた柔軟な対応を評価すること。

4. 長期的関係性重視度(Long-term Relationship Orientation) 短期的な利益より長期的な信頼関係を重視し、世代を超えた持続可能性を考慮する能力。

(clickで画像を拡大)AIエンジニアの方々に気をつけてもらいたいこと

これらの新しい指標を実現し、AIが日本的な「和」に近づくために、AIエンジニアの方々には以下の点にも、注意を払ってもらうといいかと思います。

-

文化的多様性の深い理解:技術的な実装だけでなく、異なる文化の価値観や世界観を深く学び、それをモデルに反映させる努力が必要。

-

関係性のモデリング:個体としての人間だけでなく、関係性の網の中で生きる人間をモデル化する新しいアプローチの開発。

-

暗黙知の形式知化:日本文化に特有の暗黙的な知識や感覚を、AIが理解できる形に変換する方法論の確立。

-

多元的評価システム:単一の正解ではなく、文脈に応じた複数の適切な回答を生成し、評価できるシステムの構築。

-

倫理的な謙虚さ:AIが全てを理解し解決できるという傲慢さを避け、人間の判断を支援する立場を保つこと。

日本語に特化したLLMモデルというのはよく耳にしますが、言語的に日本語対応するだけではなく、ちょっとこの辺りも考えてみていただけるとさらに良いオリジナリティを持ったAIになるのではないでしょうか?

ゲルシンガー氏が述べるように、AIモデルが人間のように応答するなら、それは人々をより良い方向に導くべきであるでしょう。

今日見てきましたように、日本的な「和」の精神を理解し体現できるAIは、個人の成功だけでなく、社会全体の調和と持続可能な発展に貢献できるようになることの素晴らしさ。

それは技術的な挑戦であると同時に、私たち自身の価値観を見つめ直す機会ではないでしょうか?