IPA「情報セキュリティ10大脅威2025」を踏まえた次世代RaaSとSOC 3.0の展望

要約

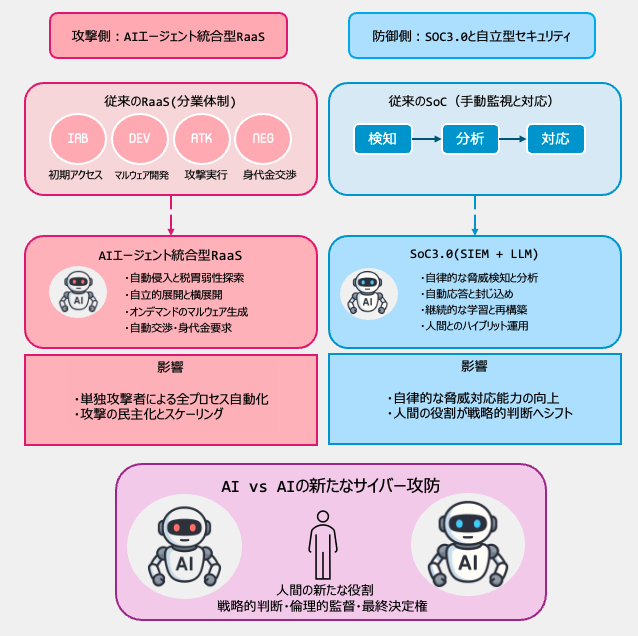

本日はIPAさんが発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」を見ながら、今、最もホットなAIエージェントを、攻撃側が使ってきたらどうなるのか?それを防ぐ側はどういう風に活用してSoC3.0に活かすのだろう。という思索から、今年大きく変わるであろうセキュリティの攻防について深掘りしてみました。

解説

AIエージェントがサイバーセキュリティ攻防の構造を根底から変える

~IPA「情報セキュリティ10大脅威2025」を踏まえた次世代RaaSとSOC 3.0の展望~

現代のサイバーセキュリティにおいて、従来の攻撃手法や防御体制は急速に変化しています。情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」の背景には、AI技術、とりわけ自律的に動作するAIエージェントの躍進が大きく影響しています。これまで複雑に分業されていたランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)などの攻撃活動や、防御側の監視・対応体制が、AIエージェントによってどのように進化し、構造転換していくかを以下のとおり詳しく解説します。

1. AIエージェントとRaaSの統合進化

かつて、ランサムウェア攻撃は初期アクセスの取得、マルウェアの開発・運用、被害者との交渉といった多岐にわたる工程を、複数の専門集団が分担して実施していました。たとえば、初期アクセスブローカー(IAB)が組織への侵入口を提供し、専門のマルウェア開発グループが暗号化ソフトを作成、そして攻撃実行グループが被害組織を標的に攻撃していました。しかし、AIエージェントの登場により、これらすべての工程を単一の攻撃者が自律的に実行できる可能性が浮上しています。

AIエージェント統合型RaaSの特徴

-

自動侵入と脆弱性探索

AIエージェントはインターネット上の公開情報やシステムの脆弱性を自動スキャンし、侵入経路を自律的に確保する。従来のIABの役割をAIが肩代わりし、単独攻撃者でも高度な足がかりを獲得可能に。 -

自律的な展開と横展開

一度侵入すると、AIは内部ネットワークの構造を即座に分析し、権限昇格や横展開の手順を自動化。これにより、短期間で広範囲のシステムに感染させることが可能に。 -

オンデマンドのマルウェア生成

大規模言語モデル(LLM)やプログラミング支援AIを利用することで、攻撃対象ごとに最適化されたマルウェアコードが自動生成され、従来の手作業による開発工程が不要に。 -

自動交渉・身代金要求

攻撃実行後、AIチャットボットが自動で身代金交渉を開始。生成AIの自然言語処理能力を活かして、被害者に納得させる文面を作成し、交渉を効率化する。

表:従来のRaaSモデル vs. AIエージェント統合型モデル

| 役割/工程 | 従来のモデル | AIエージェント統合型モデル |

|---|---|---|

| 初期アクセスの取得 | IABが手作業で侵入経路を提供 | AIが自動スキャンし、脆弱性を即座に検知して侵入を実行 |

| マルウェアの開発・運用 | 専門チームがコードを作成し、攻撃用ツールを配布 | LLMや自律プログラムがターゲットに合わせたマルウェアをオンデマンド生成 |

| 侵入後の横展開 | 攻撃グループがシステム内で権限昇格と横展開を実施 | AIエージェントがネットワーク内を自律的にマッピングし、展開を最適化 |

| 身代金交渉と対応 | 交渉担当者が被害者と直接交渉 | AIチャットボットが自動で交渉プロセスを展開する |

このように、AIエージェントの導入によって、従来は複数の専門家によって分担されていたプロセスが、単独の攻撃者でも全自動化・統括可能となる可能性があり、攻撃のスピードと規模が飛躍的に向上する懸念があります。また、暗黒市場においても、AI駆動型のRaaSサービスが提供される時代が近いと予測されています。

2. 防御側:SOC 3.0と自律型セキュリティ運用の時代

一方で、防御側もAIエージェントによる進化から逃れることはできません。次世代型SOC(Security Operation Center)、いわゆるSOC 3.0は、SIEM(セキュリティ情報イベント管理)とLLM(大規模言語モデル)を統合し、攻撃の検知から対応まで自律的に実行できる体制を目指します。

SOC 3.0の特徴

-

自律的な脅威検知と分析

SIEMに蓄積された大量のログデータをLLMが解析し、異常なパターンや攻撃の兆候を即時に発見。膨大な情報をリアルタイムに処理することで、従来のルールベースの監視を超えた柔軟な対応を実現する。 -

自動応答と封じ込め

AIエージェントが、検知した攻撃に対してネットワーク隔離やシステム再構築などの応答プロセスを自律的に実施。これにより、攻撃の被害拡大を最小限に抑えることが可能に。 -

継続的な学習と再調整

攻撃のパターンやインシデント対応のフィードバックをAIが学習し、検知ロジックや対応プロセスを自動でアップデート。日々進化する攻撃手法に対抗できる防御体制を維持する。 -

人間とのハイブリッド運用

完全自動化のリスクを考慮し、重要な判断や最終承認は引き続き人間のアナリストが行うことで、誤検知や不適切な自動対応を防ぐ仕組みが整えられる。これにより、「人間とAIの協調」による効率的かつ柔軟なセキュリティ運用が実現する。

また、ITだけでなく、OT(産業制御システム)も含めた混合環境において、AIは従来見逃されがちだった微細な異常状態や未知の攻撃兆候を高精度に捉えることが期待され、企業全体の防御コスト構造の再編にも寄与するでしょう。

3. AI vs. AIの攻防と人間の新たな役割

未来のサイバー空間では、攻撃側と防御側がともにAIエージェントを駆使してリアルタイムの「AI vs. AI」の攻防戦が繰り広げられると予想されます。このような状況下で、人間の果たす役割はますます戦略的かつ高度なものへとシフトします。

攻撃側のAI活用により

- 単独攻撃者が全プロセスを自動化

従来の分業体制をAIが統合することで、単一の攻撃者でも初期侵入からマルウェア生成、横展開、そして身代金交渉に至るまで、一連の攻撃プロセスが自律的に完結する可能性が高まります。これにより、犯罪者は技術的なハードルを大幅に下げ、より多くの標的に対して高速で複雑な攻撃を仕掛けやすくなるでしょう。 - 攻撃キャンペーンの自動化とスケーリング

AIを用いた攻撃システムは、常に学習・進化しつつ攻撃手法を刷新できるため、防御側の対策を先読みして対抗戦略を練り直すのが困難になります。さらには、犯罪サービスとして「Crimeware-as-a-Service」や「Exploit-as-a-Service」として市場に出回る可能性も現実のものとなり、攻撃の民主化が進む懸念があります。

防御側のAI活用により

- SOC 3.0の実現に向けた自律対応

SIEMとLLM統合により、攻撃を検知した瞬間から自律的に応答し、ネットワーク全体の被害を最小限に抑える体制が確立されつつあります。自律分析と迅速な隔離措置が、従来の手動対応と比べて飛躍的に効果を発揮するでしょう。 - 人間の役割の再定義

日々の運用や初動対応はAIに任せたとしても、全体の戦略設計、倫理的監督、非常時の最終判断といった領域は依然として人間が主導する必要があります。これにより、セキュリティアナリストは単なる「監視者」から、AIシステムの設定・評価、さらに新たな攻撃シナリオの予測を担う戦略家へと昇華していきます。

戦略・倫理・可観測性の重要性

- 戦略的統制

AI同士が高速で攻防を繰り広げる未来において、最終判断やリスク管理は人間が担います。企業は、AIの自動対応に頼る一方で、攻撃が大規模化した場合のバックアッププランや非常停止の基準を明確に定める必要があります。 - 倫理的配慮

AIが自律的に行動する際、過剰な自動遮断やプライバシー侵害などのリスクが生じます。したがって、防御側はAIの動作ルールと透明性を確保し、倫理的なガバナンス体制を構築することが不可欠です。 - 可観測性の確保

AIの判断プロセスを説明可能な形(Explainable AI)で記録し、監査やレビューが容易なシステムを構築することで、攻防双方のAIの行動が常に「見える化」される環境を整える必要があります。

まとめ

(clickで画像を拡大)IPAの「情報セキュリティ10大脅威2025」を踏まえると、AIエージェント技術は攻撃側、防御側の両面において従来の枠組みを大きく変えようとしています。

- 攻撃側では、分業していた各工程をAIが統合することにより、単独の攻撃者が全プロセスを自動化して実行できる可能性が現れ、RaaSサービスとしての新たな市場が台頭するリスクが高まります。

- 防御側では、SIEMとLLMを組み合わせたSOC 3.0による自律的な脅威検知・対応体制が整いつつあり、IT/OT混合環境における安全性の向上と同時に、セキュリティ人材の役割も戦略的判断・倫理的監督へとシフトしていくでしょう。

- 最終的に、攻防の両面でAIが大きな役割を果たす未来においては、人間がAIの管理者・戦略家として、常に全体のリスクと倫理を監視し、必要な判断を下すことで、安全なサイバー空間の確保に貢献することが求められます。

このような構造転換は、サイバーセキュリティの新たな潮流として、今後の業界動向を左右するとともに、企業や政府、さらには国際社会が共に取り組むべき重要課題となります。