組織犯罪のDNAが変化し、欧州への脅威も変化している

要約

この記事では、組織犯罪の性質が変化し、それに伴って欧州への脅威も変化していることを説明しています。従来の組織犯罪グループは階層的な構造を持っていましたが、現在は分散型の構造に移行しており、より柔軟で適応力のある犯罪グループが台頭しています。また、サイバー犯罪の台頭により、組織犯罪の手口も変化しつつあります。

詳細分析

主なポイント

- 組織犯罪グループの構造が階層的から分散型に移行している

- サイバー犯罪の台頭により、組織犯罪の手口が変化している

- より柔軟で適応力のある犯罪グループが台頭している

社会的影響

- 組織犯罪グループの構造の変化により、従来の対策が効果を発揮しにくくなっている

- サイバー犯罪の台頭により、個人情報の流出や金融被害などの新たな脅威が生まれている

- 欧州の治安維持に大きな影響を及ぼしている

編集長の意見

確かに、この2024年、2025年に起こった内容を見ていると、組織犯罪の性質の変化に伴い、従来の対策では十分に対応できなくなっている感じがします。構造が確かに変わっているのです。伝統的な、階層構造ではなく、何かこのサイバー空間を表すようなリンク構造になっていたり、リアルな世界でいう闇バイト的なしかもショットバイト的にごく普通の人が小遣い稼ぎ的に参加しているような。我々としては、今後サイバー空間における新たな脅威構造に対応するため、法執行機関と民間企業の連携が重要になってきていると感じます。また、犯罪グループの分散化に対応するため、地域を超えた情報共有と連携が不可欠であると思います。

本日は、組織犯罪のDNAが変化した「なぜ」を深掘りしていきたいと思います。

解説

組織犯罪のDNAが変化した「なぜ」を深掘りする

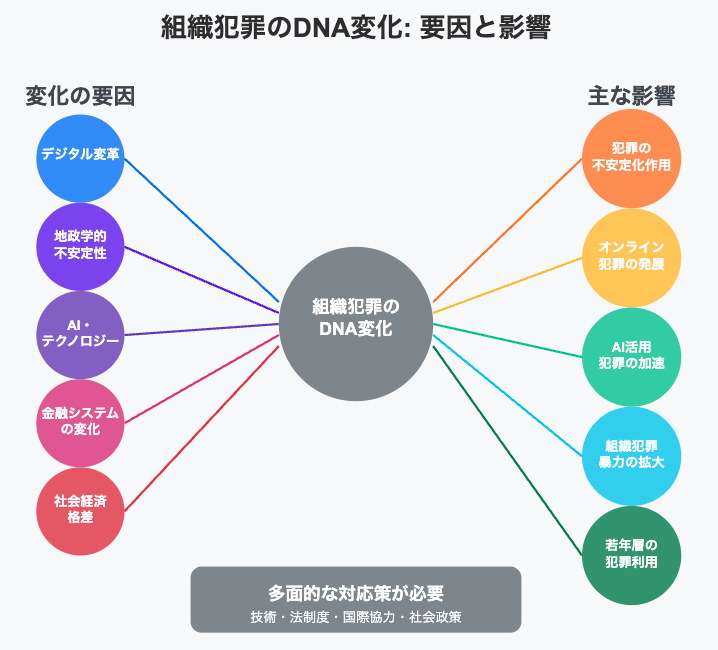

組織犯罪のDNAが根本的に変化した背景には、複数の連動する要因があります。なぜこのような変化が起きたのか、その根本原因を分析してみましょう。

1. グローバル化とデジタル変革の加速

組織犯罪のDNAが変化した最も重要な理由は、世界的なデジタル変革の波です。社会全体がデジタル化する中で、犯罪者はこの変化に素早く適応してきた感じがします。

- デジタルインフラの普及: 高速インターネット、スマートデバイス、クラウドサービスの普及により、犯罪者は地理的制約なく活動できるようになりました

- 匿名性技術の発展: 暗号化通信、VPN、Torネットワークなどの技術が犯罪者の匿名性を高めました

- オンライン取引の一般化: デジタル決済システムやオンラインマーケットプレイスの普及が、犯罪取引を容易にしました

2. 地政学的不安定性の拡大

世界的な地政学的緊張の高まりが、組織犯罪ネットワークに新たな機会を提供しています。

- 国家間の緊張: 大国間の競争や地域紛争が増加し、国際協力の隙間を犯罪組織が利用

- ハイブリッド脅威の台頭: 国家や政治的アクターが犯罪ネットワークを代理として活用するケースが増加

- 移民危機: 地域紛争や気候変動による難民・移民の増加が、人身売買や密入国斡旋などの犯罪市場を拡大

3. テクノロジーの民主化とAIの台頭

おそらく一番大きいところがこの部分だと思います。 高度なテクノロジーが一般に入手可能になったことで、犯罪者のケイパビリティが急速に向上しているのです。

- AIの民主化: 高度なAIツールが一般にアクセス可能になり、犯罪者がこれを悪用

- 開発速度と普及の加速: 新技術の開発と普及のスピードが速く、法執行機関の対応が追いつかない

- サイバーセキュリティのギャップ: デジタル変革に伴うセキュリティ対策の遅れを犯罪者が突いている

4. 金融システムの変化と暗号資産の台頭

金融システムの革新が、犯罪収益の隠蔽と移動を容易にしています。そして最近また新しく出てきた、StilachiRATマルウェアでも 標的になっているようにウォレットを狙うマルウェアもかなり出てきています。

- 暗号資産の普及: ブロックチェーン技術を利用した暗号資産が、犯罪マネーの動きを追跡困難にしている

- 金融システムのデジタル化: オンラインバンキングやフィンテックの普及が、資金移動を即時化・国際化

- 並行金融システムの発展: 従来の銀行システム外での資金移動手段の多様化

5. 社会的・経済的格差の拡大

社会的・経済的不平等の拡大が、犯罪組織のある意味、リクルーティングを容易にしています。

- 若年層の社会的疎外: 教育や雇用機会の不足が、若者を犯罪組織に引き寄せる

- 経済的格差: 富の不平等拡大が、違法活動への参加への誘因を高める

- パンデミック後の経済的不安定: COVID-19後の経済的不確実性が、犯罪経済への参加を増加させている

6. 法執行能力の限界と国際協力の課題

法執行機関の能力と国際協力の限界が、組織犯罪の変化を促進しています。

- 法執行機関の技術的・人的リソース不足: 急速に進化する犯罪に対応するための技術・人材の不足

- 国際協力の複雑さ: 国家間の法制度や文化の違いが、効果的な国際協力を妨げている

- サイバー空間の法的規制の遅れ: デジタル領域における法的枠組みの整備が、技術進化に追いついていない

7. 犯罪ビジネスモデルの進化

犯罪組織がビジネス思考を取り入れ、より柔軟で適応力のある構造へと変化しています。

- サービスとしての犯罪: 特定の犯罪スキルをサービスとして提供するモデルへの移行(SaaS-->RaaSという発想)

- プロジェクトベースの協力: 固定的な組織構造から、目的別の柔軟なネットワークへの移行(ジョブ型の導入)

- 合法ビジネスへの浸透: 合法的企業との連携や買収を通じた、経済への影響力拡大(Raasと防弾ホスティングなど)

これらの要因が複雑に絡み合い、相互に強化し合うことで、組織犯罪のDNAは根本的に変化したと認識しないといけません。 この変化は単なる犯罪手法の進化にとどまらず、社会構造自体への脅威となっています。 対応には、テクノロジー、法制度、国際協力、社会政策などの多面的なアプローチが必要です。

(clickで画像を拡大)対応の方向性は合っているのか?

組織犯罪のDNA変化に対処するためには、以下のような多面的なアプローチが求められると考えますが、 これができていないので、今のように拡大していってるとも言えると思います。

- テクノロジー対応の強化:法執行機関のデジタル能力向上、AI活用による犯罪予測・検出

- 国際協力の深化:国境を越えた情報共有と共同捜査の迅速化・効率化

- 法制度の現代化:デジタル犯罪に対応した法整備とサイバー空間における法執行枠組みの確立

- 金融監視システムの革新:暗号資産を含む新たな金融手段に対応した追跡・監視技術の開発

- 社会的予防策の強化:若年層の犯罪参加を防ぐ教育・雇用支援プログラムの充実

- 官民パートナーシップの促進:民間セクターとの情報共有と技術協力の拡大

犯罪組織は常に法執行機関の一歩先を行く適応力を見せています。この新たな「犯罪コード」を解読し効果的に対応するには、社会のあらゆるセクターを巻き込んだ包括的なアプローチが不可欠です。 「いま」の組織犯罪のDNA変化の根本原因を理解し、その変化のメカニズムを把握することで理解できる状況も出てくると思います。

背景情報

- 従来の組織犯罪グループは階層的な構造を持っていた

- 近年、分散型の組織犯罪グループが台頭している

- サイバー犯罪の台頭により、組織犯罪の手口が変化している